Die Novemberpogrome: Ursprünglich wurden mit dem Wort Pogrom Übergriffe gegen Minderheiten im zaristischen Russland bezeichnet. Nach den dortigen antijüdischen Pogromen von 1881 – 1883 wurde Pogrom international nur mehr im Zusammenhang mit Juden und Jüdinnen verwendet.

Die Novemberpogrome stellen den Übergang von der Diskriminierung und Ausgrenzung der Juden und Jüdinnen seit 1933 zur systematischen Verfolgung dar. Kaum drei Jahre später münden die Verbrechen der NationalsozialistInnen in den Holocaust.

In den letzten Jahrzehnten erlebte der Begriff einen weiteren Bedeutungserweiterung und steht heute für kollektive Gewaltaktionen gegen Minderheiten.

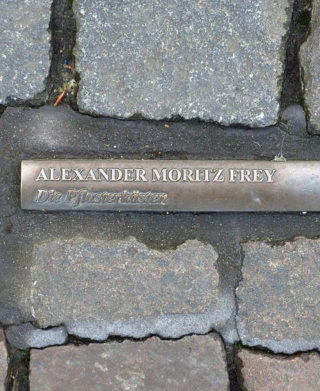

Fotocredit: Broschüre 75 Jahre Novemberpogrom. Copyright Parlamentsdirektion / Bildagentur Zolles KG/Jacqueline Godany. Datum der: Aufnahme 12.09.2013, Bild ID: 4288853

Reichskristallnacht oder Novemberpogrome?

Wer das Wort Reichskristallnacht „kreierte“, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Man kann aber davon ausgehen, dass der Begriff aus dem Berliner Volksmund stammt und auf die Scherben der zerschlagenen Fenster und Auslagen anspielt. Möglicherweise war die Wortschöpfung Reichskristallnacht zuerst eine verklausulierte Form des Protestes, eine Art ohnmächtiger Sarkasmus der GegnerInnen des Nationalsozialismus.

Die NationalsozialistInnen nannte die Deportation und Ermordung der Juden und Jüdinnen anfänglich weder Pogrom noch Reichskristallnacht, sondern, wie man aus dem Betreff des Befehlsschreibens von Reinhard Heydrich, Leiter der Sicherheitspolizei und des SD, entnehmen kann: „Maßnahmen gegen Juden“.1

Der Begriff Reichskristallnacht wurde allerdings von den NationalsozialistInnen rasch vereinnahmt. So meinte Wilhelm Börger, Ministerialdirektor im Reichsarbeitsministerium, im Juni 1939 auf dem Gautag der NSDAP in Lüneburg: „ … sehen Sie, die Sache geht als Reichskristallnacht in die Geschichte ein (Beifall, Gelächter) …“2

Der Politologe Harald Schmid weist in seinem Beitrag „Sprachstreit im Novemberland“ auf die der Bezeichnung Reichskristallnacht innewohnende Dialektik hin: „Doch das Wort bleibt auch ein nützlicher sprachlicher Stolperstein. Denn die scheinbar bloß etymologische und semantische Kontroverse führt geradewegs zum Gespräch über die ganze NS-Vergangenheit, den kritischen Umgang mit ihr und das Bemühen um moralische Genauigkeit – auch in der heutigen Benennung politischer Verbrechen.“

Geschichte der Novemberpogrome

Herschel Grynszpan schoss in Paris am 7. November 1938 auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath. Dieser erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Propagandaminister Joseph Goebbels initiierte daraufhin im gesamten Deutschen Reich in der Nacht vom 9. auf den 10. November eine „spontane“ Vergeltungsmaßnahme in Form eines gegen die jüdische Bevölkerung gerichteten Pogroms. Bekannt wurde es unter dem Namen Reichskristallnacht.

In den aus heutiger Sicht besser als Novemberpogrome bezeichneten Ereignissen, wurden alleine in Österreich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 30 Juden / Jüdinnen getötet, 7.800 verhaftet und aus Wien rund 4.000 ins Konzentrationslager Dachau deportiert.

Im gesamten Deutschen Reich wurden vom 7. bis 13. November 1938 etwa 400 Menschen ermordet. Ungefähr 30.000 Juden und Jüdinnen wurden in Konzentrationslager verschleppt. Dort wurden nochmals Hunderte ermordet oder starben an den Folgen der Haft. Fast alle Synagogen – etwa 1.400 – und viele jüdische Friedhöfe in Deutschland und Österreich wurden zerstört.

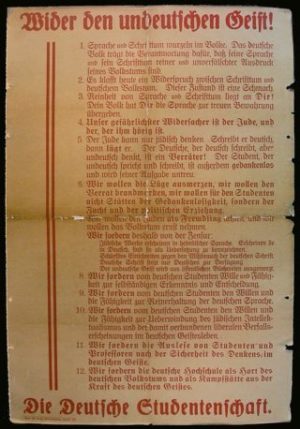

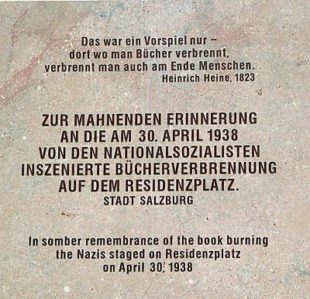

Dem Salzburger Autodafé gehen im Deutschen Reich die Bücherverbrennungen rund um den 10. Mai 1933 voraus. Bereits damals landen die Werke österreichischer SchriftstellerInnen und Intellektueller auf den Scheiterhaufen: Neben vielen anderen AutorInnen: Franz Werfel, Joseph Roth, Gina Kaus, Sigmund Freud, Bertha von Suttner, Alexander Lernet Holenia, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig oder die in Salzburg geborene Alex Wedding.

Dem Salzburger Autodafé gehen im Deutschen Reich die Bücherverbrennungen rund um den 10. Mai 1933 voraus. Bereits damals landen die Werke österreichischer SchriftstellerInnen und Intellektueller auf den Scheiterhaufen: Neben vielen anderen AutorInnen: Franz Werfel, Joseph Roth, Gina Kaus, Sigmund Freud, Bertha von Suttner, Alexander Lernet Holenia, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig oder die in Salzburg geborene Alex Wedding.