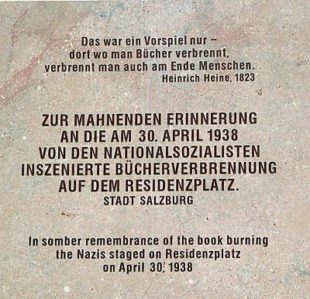

Ein Ort des Gedenkens an die Bücherverbrennung in Salzburg

Am 30. April 2018 wurde das Mahnmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung in Salzburg auf dem Residenzplatz enthüllt. Entworfen wurde es von Fatemeh Naderi und Florian Ziller.

Es ist 2,40 Meter mal 2,40 Meter groß, hat die Höhe einer Sitzbank und kann gerne zum Verweilen und Reflektieren genutzt werden. Durch eine Glasplatte sichtbar ist das Skelett eines Buches und der folgende Hinweis:

„30. April 1938 Bücherverbrennung

Book Burning

Gegen das Vergessen

Never Forget“

Die Bücherverbrennung in Salzburg am 30. April 1938

„Heute 20 Uhr Residenzplatz! Durch die symbolische Verbrennung jüdischer und klerikaler Bücher am Vorabend des Tages der deutschen Arbeit soll der Anbruch der nationalsozialistischen Revolution auch auf geistigem und kulturellem Gebiete zum Ausdruck gebracht werden. Das deutsche Salzburg ist zur Stelle! Heil Hitler!“ (Salzburger Volksblatt, 30. April 1938)

Nur wenige Wochen nach dem „Anschluss“, findet am Residenzplatz in der Salzburger Altstadt, wie lange Zeit angenommen, die einzige nationalsozialistische Bücherverbrennung in Österreich, der damaligen Ostmark, statt. Circa 1.200 Bücher aus Leihbüchereien, Buchhandlungen und privaten Haushalten bilden das Brennmaterial für den Scheiterhaufen. “Wie jüngere Forschungen ergaben, war sie aber nicht die einzige: Weitere Bücherverbrennungen im Jahr 1938 sind etwa aus Thalgau, Linz, Steyr, Villach und Bregenz bekannt.” Mahnmal zur Erinneung an die Bücherverbrennung

Der Spiritus Rector der Bücherverbrennung in Salzburg ist der Lehrer, Schriftsteller und SS Mann Karl Springenschmid. Als Landesrat für Erziehung und Volkspropaganda übt er ab März 1938 maßgeblichen Einfluss auf die Politik im Gau Salzburg aus.

10. Mai 1933 – das Vorbild der Bücherverbrennung in Salzburg

Dem Salzburger Autodafé gehen im Deutschen Reich die Bücherverbrennungen rund um den 10. Mai 1933 voraus. Bereits damals landen die Werke österreichischer SchriftstellerInnen und Intellektueller auf den Scheiterhaufen: Neben vielen anderen AutorInnen: Franz Werfel, Joseph Roth, Gina Kaus, Sigmund Freud, Bertha von Suttner, Alexander Lernet Holenia, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig oder die in Salzburg geborene Alex Wedding.

Dem Salzburger Autodafé gehen im Deutschen Reich die Bücherverbrennungen rund um den 10. Mai 1933 voraus. Bereits damals landen die Werke österreichischer SchriftstellerInnen und Intellektueller auf den Scheiterhaufen: Neben vielen anderen AutorInnen: Franz Werfel, Joseph Roth, Gina Kaus, Sigmund Freud, Bertha von Suttner, Alexander Lernet Holenia, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig oder die in Salzburg geborene Alex Wedding.

Die in Wien erscheinende „Reichspost – Unabhängiges Tagblatt für das christliche Volk“ äußert sich über die Bücherverbrennungen bei den deutschen Nachbarn am 17. Mai 1933 folgendermaßen: „Man kann in der Nationalsozialistischen Kunst und Literaturrevolution mancherlei kreuzende Strömungen und Gegenströmungen beobachten. Die eine, die innerhalb kurzer Zeit die die deutsche Volksseele vergiftende Asphalt- und Zersetzungsliteratur fremdrassiger und einheimischer Provenienz weggeschwemmt hat, ist im Namen deutscher Würde und Ehre wärmstens zu begrüßen.“

Austrofaschismus und Zensur

Der Austrofaschismus (1934 – 1938) leistet in Österreich, nicht zuletzt durch seine Zensurmaßnahmen, gegen linke AutorInnen eine gründliche Vorarbeit im Sinne des Nationalsozialismus.

Gisela Kolar schreibt in ihrer Diplomarbeit „Ein ‚Vorspiel‘: Die Wiener Arbeiterbüchereien im Austrofaschismus“: „Das Verbot der sozialdemokratischen Partei (1934) eröffnet der ‚Zentralstelle für Volksbildung‘ (ZV) im Unterrichtsministerium (BMU) neue Möglichkeiten und bringt erweiterte Aufgaben mit sich: Das bedeutete oder bedingte eine massenhafte Säuberung von Büchereien landauf, landab und seien es Büchersammlungen kleiner Freiwilliger Feuerwehren. Es mussten hunderte und aberhunderte sozialdemokratische Bildungseinrichtungen – hier Büchereien – die als Vereine existierten, aufgelöst und liquidiert werden. Es mussten Lokale geschlossen, Miet- und Personalverträge gelöst und allfälliges Vermögen beschlagnahmt und verwertet werden. Volks- und Arbeiterbüchereien mussten gesichtet werden, und ‚unerwünschte‘, aber nicht zwangsweise ‚verbotene‘ Literatur war auszusondern.‘“

Die Salzburger „Spielart“ der Bücherverbrennung

Anders als bei den Bücherverbrennungen 1933 legen die Verantwortlichen der Bücherverbrennung in Salzburg den Schwerpunkt nicht nur auf die Vernichtung der Literatur linker, pazifistischer und jüdischer AutorInnen. Ihr Augenmerk gilt auch der Auslöschung des Schrifttums aus dem katholischen, austrofaschistischen und legitimistischen Bereich.